- ホーム

- コンテナ市況レポート

- 【市況レポート】「対米関税15%決着、日本譲歩の本質」「米史上初!大陸横断鉄道誕生、サプライチェーン大改革」他~2025年8月

【市況レポート】「対米関税15%決着、日本譲歩の本質」「米史上初!大陸横断鉄道誕生、サプライチェーン大改革」他~2025年8月

目次

対米関税15%決着、日本経済を揺るがす譲歩の本質

石破政権は7月22日、トランプ米大統領と、自動車関税、自動車部品関税、及び相互関税をそれぞれ15%にすることで折り合いました。8月7日から実施されます。2024年、日本から米国への自動車輸出は137万台。対米輸出金額は21兆円、そのうち自動車と部品で7.2兆円、全体の3分の一を占めています。関税が15%になったことで日本車メーカー7社合計の影響は、3兆4700億円から1兆8900億円と46%も縮小されるという試算もあります。また日本車メーカー各社はこの水準の関税増加分は企業努力で対応できると考えているようです。一方、日本はかなりの譲歩をすることになりました。日本政府は政策金融による最大5500億ドル(約80兆円)の資金枠を設けて、対米直接投資の拡大を約束しました。また米国車の輸入促進に努めますし、米国産米を75%増やし、防衛支出を年140億ドルから170億ドルに拡大し、ボーイング社から航空機100機を購入します。

これは石破さんの努力の結果ではなく、トランプ米大統領が最初から描いていた落としどころと見ます。1990年代、日本の輸出額に占める米国のシェアは3割を占めていましたが、現在は2割程度で推移しています。米国市場はまだまだ日本にとって魅力的です。その米国市場を当面守ったという意義は大きなものがありますが、これを良い機会として内需拡大に努め、足元のアジア市場の開拓を図ることが必要であると考えます。

米「雇用鈍化」、欧「関税緩和で経済活性」、中国「景気後退」―揺れる世界経済

米労働省が8月1日に発表した7月の雇用統計によると、非農業部門の就業者数は前月から7万3000人増加しましたが、市場予想を下回り、5~6月の伸びもそれぞれ14万人台から1万人台に大幅に下方修正されました。その結果を受けて、トランプ米大統領は労働統計局長がデーターを故意に改ざんしているとして解雇してしまいました。雇用悪化は、トランプ米大統領の政策によるところが大きいと言われています。失業率は市場予想通り4.2%でした。6月の4.1%から上昇しました。米経済は成長が減速し、家計負担増、長期的な経済縮小懸念が強く、不透明感が高まっています。

7月28日、欧州連合(EU)は、トランプ米大統領との交渉で、米国から7500億ドル(約110兆円)相当のエネルギー購入(対立するロシアへの資源依存回避)、6000億ドル超えの対米投資、更には、米国製品(米国車は段階的に)の関税を全て撤廃、こうした譲歩により相互関税と自動車関税を30%から15%への引き下げに成功しました。

欧州連合(EU)27ヵ国の内、20ヵ国で構成するユーロ圏の4~6月期の実質域内総生産(GDP)は、前期比0.1%増、成長率は年率換算0.4%で、1~3月期の2.3%から減速しました。米国との相互関税が8月7日から実施されることで、欧州の個人消費や企業投資が上向き欧州経済の活性化が期待できます。

中国は米国との相互関税率が8月12日に期限切れとなる予定でしたが、7月29日、ストックホルムの閣僚級協議で更に90日間延長されることになりました。中国から米国の輸入品に対する関税は30%、米国から中国への輸入品の関税率は10%が維持されます。

中国国家統計局が7月31日に発表した7月の製造業購買担当者景気指数(PMI)は49.3でした。前月から0.4ポイント低下しました。好調・不調の50を4ヶ月連続で下回りました。長引く内需不足や米中貿易摩擦継続で景況感が悪化しています。

中国政府はチベット自治区で発電能力が世界最大となる巨大ダムの建設を始めました。投資総額は一兆2000億元(約25兆円)で、国内経済刺激政策の一環でなおかつ、石炭依存の脱炭素化も視野に入れています。しかし、巨大ダム建設予定の川は、中国からインド、バングラデシュを通りベンガル湾に流れるため、インドとの新たな摩擦の火種になるとの指摘もあります。

経営再建中の不動産大手、中国恒大集団が香港市場で上場廃止の瀬戸際に立たされています。2023年6月末時点で6442億元(約13兆円)の債務超過となり、負債総額は2兆3882億元(約50兆円)でした。中国経済の不動産不況の根は深く、中国政府は信用不安再燃を警戒しています。

米史上初!大陸横断鉄道誕生、サプライチェーン大改革

米鉄道大手ユニオンパシフィック鉄道(UP)は7月29日、米鉄道会社大手ノーフォーク・サザン(NS)を買収することで合意したと発表しました。買収額は850ドル(約12兆円)で、これにより単一鉄道会社による一貫路線網を持った、米国初の大陸横断鉄道会社が誕生します。UPはNS買収により2社間の積み替え回数が減少し、荷主にとってより効率的なネットワークが構築されます。米国東海岸から西海岸まで43州にまたがる5万マイル以上の路線をシームレスに輸送し、約100の港と北米ほぼ全ての地域を結び、米国のサプライチェーンが変革され、米国の製造業が強化され、経済成長と雇用の創出が期待されると発表しました。年間27億5000万ドルのシナジー創出を見込んでいます。

フーシー派の攻撃再開、スエズ運河停止で喜望峰迂回ルート常態化

7月27日、イエメンの武装組織フーシー派が、イスラエルに寄港する全ての船舶を攻撃の対象にする軍事作戦を開始しました。フーシ―派は、今年1月のイスラエルとハマスの一次停戦を契機に6月まで紅海を航行する商船の攻撃を停止していました。しかし6月13日のイスラエルによるイラン攻撃を受けて、7月初め紅海での商船攻撃を再開しました。攻撃で沈没した商船はギリシャ船籍でイスラエルとの取引関係は確認されていませんので、無差別攻撃と見られ、コンテナ船のスエズ運河通航は乗組員の安全が確保されるまで見送られることになりそうです。引き続き喜望峰周り航路が維持されます。

コンテナ運賃7週連続下落、今後の市況はトランプ政策次第?

| コンテナ船運賃指標(WCI) 2025年7月31日 ※Drewryより参照 | |||

| 航路名 | ドル/FEU | 前週比 | 前年比 |

| 総合指数 | 2,499 | -1% | -56% |

| 上海/ロッテルダム | 3,290 | 0% | -60% |

| 上海/ロサンゼルス | 2,632 | -2% | -61% |

| 上海/ニューヨーク | 4,135 | -2% | -55% |

Drewryが7月31日に発表した最新のコンテナ船運賃指標WCIは、総合指標は前週比1%減の$2499 per FEUでした。7週連続のマイナスとなりました。運賃は7月中旬まで大幅な下落を続けましたが、その後、下落のペースは鈍化しました。上海発ロッテルダム向けは微増の$3290 per FEU、上海発ロサンゼルス向けは6月上旬まで上昇が続いていましたが、直近7週間は毎週2~20%の下落となり、7月31日は2%減の$2632 per FEUでした。上海発ニューヨーク向けは、7月31日は2%減の$4135 per FEUで、直近7週間は毎週2~13%の下落でした。Drewryは今年後半に需給バランスが再び悪化し、短期コンテナ運賃が下落すると予想しています。運賃変動の大きさとタイミングは、まだ確定はしていませんが、トランプ米大統領の輸入関税と米国が中国籍の船舶に課す入港料次第としています。

太平洋航路で船腹量急減、世界海運は10社寡占が加速する時代へ

一方、デンマークの海運調査会社、Sea-Intelligenceによると、船会社は5月30日時点で、アジア・太平洋航路に6月・7月合計で77万TEUの追加船腹の投入を考えていましたが、7月4日時点、米輸入業者の中国貨物の急激な前倒し輸入からの突然の方向転換を受けて、計画していた船腹量の23%、59万TEUを削減しました。北米東岸航路でも、6月・7月の合計で34万8,000TEUの追加船腹投入を考えていましたが、7月4日時点、追加船腹量の24%を削減し、26万5,000TEUに縮小しました。しかし両航路とも需要の減少と船舶量の増加が重なり、スポット運賃は急落しました。

Sea-Intelligenceの分析によると、現在の上位コンテナ会社、10社(MSC、Maersk、CMA-CGM、COSCO、Hapag Lloyd、ONE、Evergreen、HMM、Zim、Yang Ming―2016年に倒産した韓進海運を除く)の船舶シェアは、2010年の55%から2025年には86%に拡大しています。MSCは唯一M&Aを行わず、約670万TEUの世界一位の座を確保しています。Maersk、COSCOの両社が落としたシェアを補った結果となりました。

2025年8月の新造コンテナ情報~価格据え置き、工場在庫拡大

7月の新造コンテナ価格は、$1700 per 20fで6月と同じでした。しかし鋼材が8.4%値下がりし、塗料が2.4%値上がりしたにも関わらず値段は据え置かれました。その分コンテナメーカーが負担したということになります。7月の新造コンテナ生産量は、704,331 TEU(Dry: 670,423 TEU, Reefer: 33,908 TEU)となりました。先月との比較は、総数+78,506 TEU(Dry: +82,131TEU, Reefer: -3,625 TEU)、比率は、総数 +13%(Dry: 14%, Reefer: -10%)となりました。新造コンテナ工場残は、1,693,232 TEU(Dry: 1,635,926 TEU, Reefer: 57,306 TEU)となりました。米国と中国の関税問題が5月に急遽90日間、8月12日まで延長されたことで、中国からの輸出に拍車がかかったものと考えられます。

工場在庫数は前月から総数+59,395 TEU(Dry: +65,552 TEU, Reefer: -6,157 TEU)増加、比率で総数+3.6%(Dry: +4.2%, Reefer: -9.7%)となりました。7月工場出荷本数は、総数644,936 TEU(Dry: 604,871 TEU, Reefer: 40,065 TEU)となりました。Dryは新規製造数の90%、Reeferは新規製造より118%多く出荷されました。

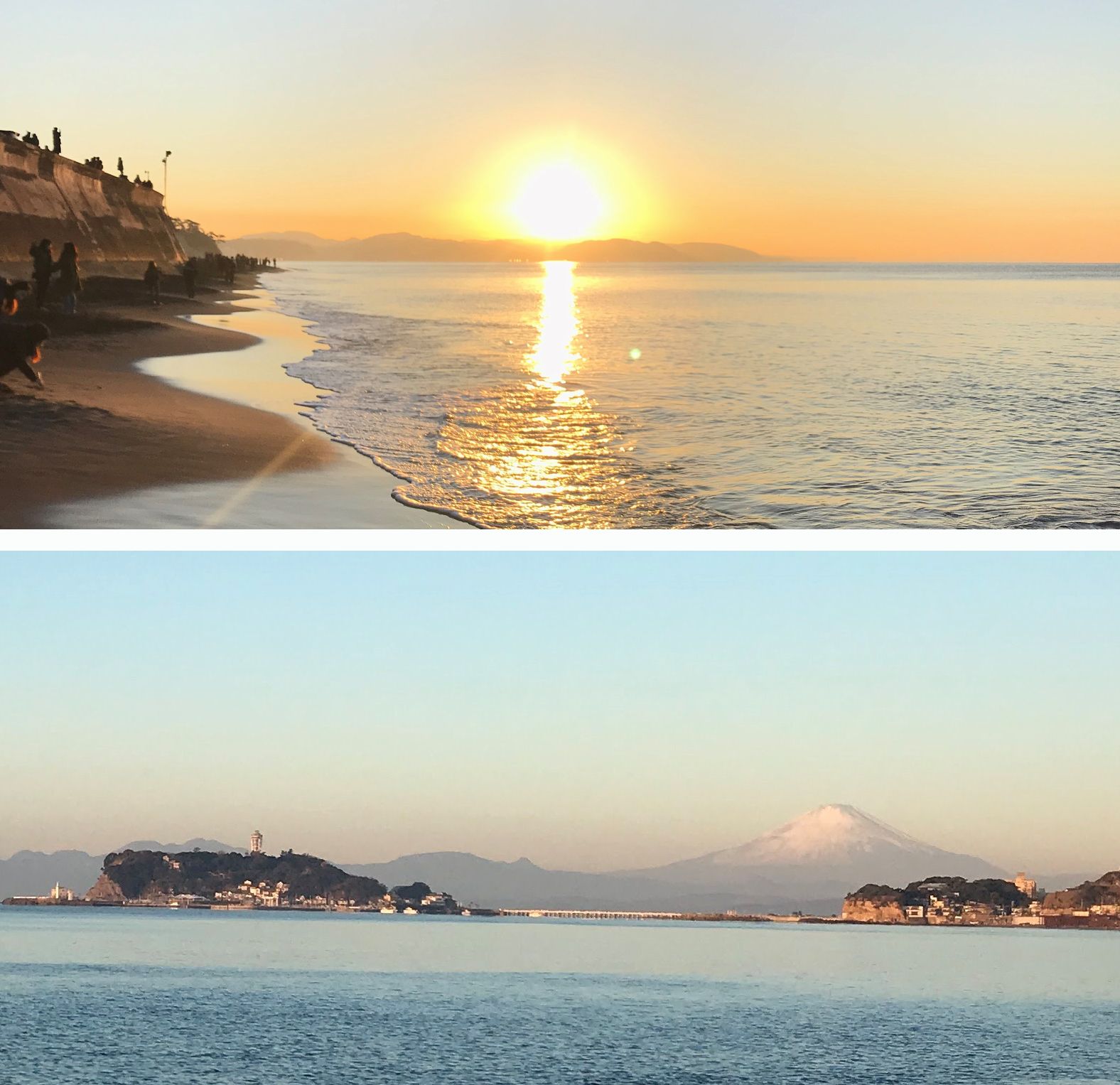

60年越しの松本再訪、ワンゲル合宿の記憶と新しい景色

7月末、夏休みを3日もらい、家族旅行で信州、松本市に行ってきました。新宿駅から特急あずさ9号で約2時間30分、冷房完備の快適な旅でした。

約60年前、私が大学1年の時、ワンダーフォーゲル部に所属し、参加部員10名、内1年生5名で、12日間行程の北アルプス縦走の夏合宿に参加しました。新宿駅から夜11時発の鈍行夜行列車で松本に向かいました。翌朝6時頃松本駅に到着し、松本駅からはバスで上高地に向かいました。梓川、大正池を左に見ながら上高地に到着。河童橋のそばでテントを張り、梓川沿いで他チームのキャンプファイアーに参加させてもらい、翌日からの登山の無事を祈りました。翌日の早朝、30Kgの荷物を背負い、ベースキャンプの涸沢まで一気に登りました。涸沢に到着した時高山病で頭痛が酷く、テント設営後2時間ほど仮眠させてもらったことを思い出します。西穂独標、西穂高岳、前穂高岳、奥穂高岳、北穂高岳を縦走し、槍ヶ岳で山荘に一泊する計画でした。涸沢にベースキャンプを張った翌日、7月31日に西穂高独標に上りました。太い鎖を伝いながら登った岩山を思い出します。翌日、西穂高岳に登頂した後、下山時、雲海の下の方で落雷がかなりしていました。その内雨が降り出し、ポンチョを着て慎重に一歩ずつ下山したのを思い出します。

今にして思うと、その時、松本市の高校生11名が落雷で亡くなられた事故が発生していたのを知る由もありませんでした。60年余りの時空を一気に駆け巡り、涙が止まりませんでした。

松本市街はかなりの数の海外からの旅行客で賑わっていました。その中には本格的な登山者の方も多く見受けられました。ホテルでは、夫婦、親子連れ、友達同士でバイキングスタイルの日本食に舌鼓を打っておられましたし、大浴場、露天風呂でも多くの西洋人が楽しんでおられました。信州名物のお蕎麦屋さんは何処も満員、長蛇の列で1時間以上は待つとのことでした。夕食のレストランの予約もなかなか取れません。やっと取れたレストランでも西洋の方々が夕食を楽しんでおられました。松本城、松本市美術館、旧開智学校校舎等、我々が行く先々でSNSを使い日本人以上に日本に興味を持って地方都市を散策されている海外の方が多いことに驚きを感じます。我々、日本人は、もっと地方の良さを再認識し、地方を活性化し、東京一極集中を改めるべきであると再認識しました。

関連記事